Hier zeigt die Kreditbank ihr Gesicht, erklärt, wie alles begann… und dankt:

Mein Name ist Johannes Burr, ich bin sozusagen das Gesicht hinter der Kreditbank, das heißt, der Initiator des Kreditprojekts und Ausstatter des KREDITkoffers.

Als erster Kreditgeber innerhalb dieses Projekts stehe ich allerdings meinerseits auch in einer langen Kette von weiteren Kreditgebern und Kreditnehmer, die weit vor mir bereits schon irgendwann und irgendwo mal bei jemandem, den ich nicht kenne, ihren Anfang nahm und nach mir sich fortsetzen wird. Denn auch ich bin gleichzeitig als Kreditbank ein Kreditnehmer, nehme – im Sinne des lateinischen „credere“ (glauben, vertrauen) – das Vertrauen anderer Menschen in Anspruch, um überhaupt selber etwas in die Welt setzen zu können. Ohne Moos nix los, sagt ja das Sprichwort… Und vorweggenommen sei hier auch schon: Das beste „Moos“ ist natürlich nicht das geliehene, also der Kredit, sondern das geschenkte. Auch das spielte bei diesem Projekt eine große Rolle. Aber dazu später mehr.

Wie wird man nun zu einer Kreditbank? Wie setzt man sich in die Lage, etwas Interessantes und „Wertvolles“ an andere vergeben zu können, das diese ebenfalls potentiell in dieselbe Lage versetzt? Wie setzt man einen kreativen Schneeballeffekt – nicht nur bei sich sondern auch bei anderen – in Gang?

Ohne Zweifel gibt es viele Wege dahin. Von meinem eigenen sei hier kurz berichtet:

Ich hab mal Kunst studiert. Man wird ja nur Künstler, wenn man Kunst studiert hat, heißt es oft. Und deshalb bin ich jetzt also „Künstler“ und mache halt „Kunst“, so ungefähr, was immer das auch heißen mag. Etwas anderes habe ich ja nicht gelernt. Eigentlich hab ich gar nichts gelernt.

Und das kam so: Was macht man, wenn man Anfang zwanzig ist, nicht weiß, was man will und außerdem an einer sogenannten „Freien Universität“ gelandet ist, um herauszufinden, worum es bei einem Studium und überhaupt im Leben gehen soll, und dabei feststellen muss, dass dieser Ort alles andere als „frei“ ist? Es war die Zeit der Studentenproteste anfangs der 90er Jahre, man ging auf die Straße und besetzte den Berliner Landtag, u.a. gegen Studiengebühren und für mehr Autonomie in Studium und Lehre. Und auch ich wollte letztlich, gemeinsam mit anderen, die Studieninhalte und -Formen selber neu bestimmen und gestalten können. Nach dem Mauerfall lag in Berlin so etwas wie ein großes Versprechen für Wandel und Neubeginn, eine verlockende Offenheit in der Luft. Wie viele andere auch hatte ich in meiner Unerfahrenheit allerdings nicht erwartet, stattdessen auf soviel akademischen Filz und erstarrte Denktraditionen an einem Ort zu treffen, der sich „freie Uni“ nennt… Was also tun?

Ein möglicher Weg schien die Kunstakademie zu bieten: Freie Kunst! War man erst mal drin, so hieß es, konnte man machen, was man will. Freie Kunst eben!

Mit den Aufnahmeprüfungen fingen aber auch hier bereis die Ungereimtheiten an. Der eine Professor wollte ausschließlich lineare Aktzeichnungen sehen, der andere hingegen möglichst ein Liniengewussel à la Giacometti…. Es schien eher eine Art Roulette-Spiel um den Kunstgeschmack der jeweiligen Prüfungskommission zu sein….

Irgendwie hatte ich jedoch Glück. Und wenn man einmal drinnen war, dann konnte man tatsächlich fast alles machen, also auch nichts. Oder besser: Nichts – großgeschrieben, ein großes, lautes, geschäftiges, wichtiges Nichts. Ein richtiges Fragezeichen. Und so begann ich ebenfalls Nichts zu machen, viel Nichts zu produzieren, immer weitere Fragezeichen, auch nach dem Studium. Der Übergang von Kunstakademie ins Kunstsystem ist fließen, immer auf der Suche nach Geld, um noch mehr Nichts machen zu können. Denn ohne Geld geht auch das Nichts nicht.

Irgendwann, gegen Ende meines Kunststudiums, als mir klar wurde, dass ich immer noch nicht wußte, was Nichts ist und wie man Nichts nicht nur macht sondern dabei auch finanziell möglichst erfolgreich wird, da kam mir eine Idee: Warum nicht einfach ohne Geld einen Film übers Geld drehen, der viel Geld einspielt?

Es entstand ein kurzes Skript über einen Banker, der eines Tages auf mysteriöse Weise verschwindet, indem er aus einem Fenster fällt und infolgedessen einige interessante Entdeckungen macht.

Ein zweiter Versuch war der Kurzfilm Empedokles in Berlin und erzählt die Geschichte von einem arbeitslosen Musiker, der wie eine Art „lebendes“ Geld durch Berlin stromert, Geschichten und Menschen scheinbar zufällig miteinander verknüpft und dabei Steine in seinen leeren Cellokasten sammelt. Geld spielte allerdings keines dieser Projekte ein…

Eigentlich ging es aber um etwas anderes. Nämlich darum, wie man überhaupt „Kunst“ machen kann, ohne nicht gleichzeitig auch die Frage nach dem „Geld“ zu stellen: Was ist Geld? Hat Geld vielleicht nicht viel mehr mit der Frage nach der Kreativität zu tun, als es auf den ersten Blick scheinen mag? Verstellt möglicherweise unser Fokus auf „Broterwerb“ und „Geld machen“ nicht den Blick auf wichtigere Fragen, nämlich wie Geld entsteht und was sein Wesen ist?

Viel wurde schon über Geld geschrieben. Also las ich Bücher, sah Dokumentarfilme. Und fragte viele Leute. Dabei kamen viele verschiedene Meinungen und Gesichtspunkte zusammen. Aber eine Sache schälte sich allmählich heraus, eine verblüffende Entdeckung:

Auch Geld entsteht heute offenbar – wie die Kunst – aus dem Nichts, ist selber ein „positives Nichts“, – aus Nichts wird eben sehr wohl auch gerade Nichts… Die Banker sprechen deshalb vom Fiat-Geld, weil es geschaffen wird, gerade so wie Gott in der Bibel die Welt aus dem „Nichts“ schuf: Fiat lux – Es werde Licht! Und es ward Licht…

Es gab nichts; durch den schöpferischen Akt wurde ein Nichts; ein positives Nichts, ein Embryo, Keim eines Dings; und von Licht durchdrungen beginnt es, sich zu formen, sich zu gestalten, bis die Lichtbildung in Erscheinung tritt.

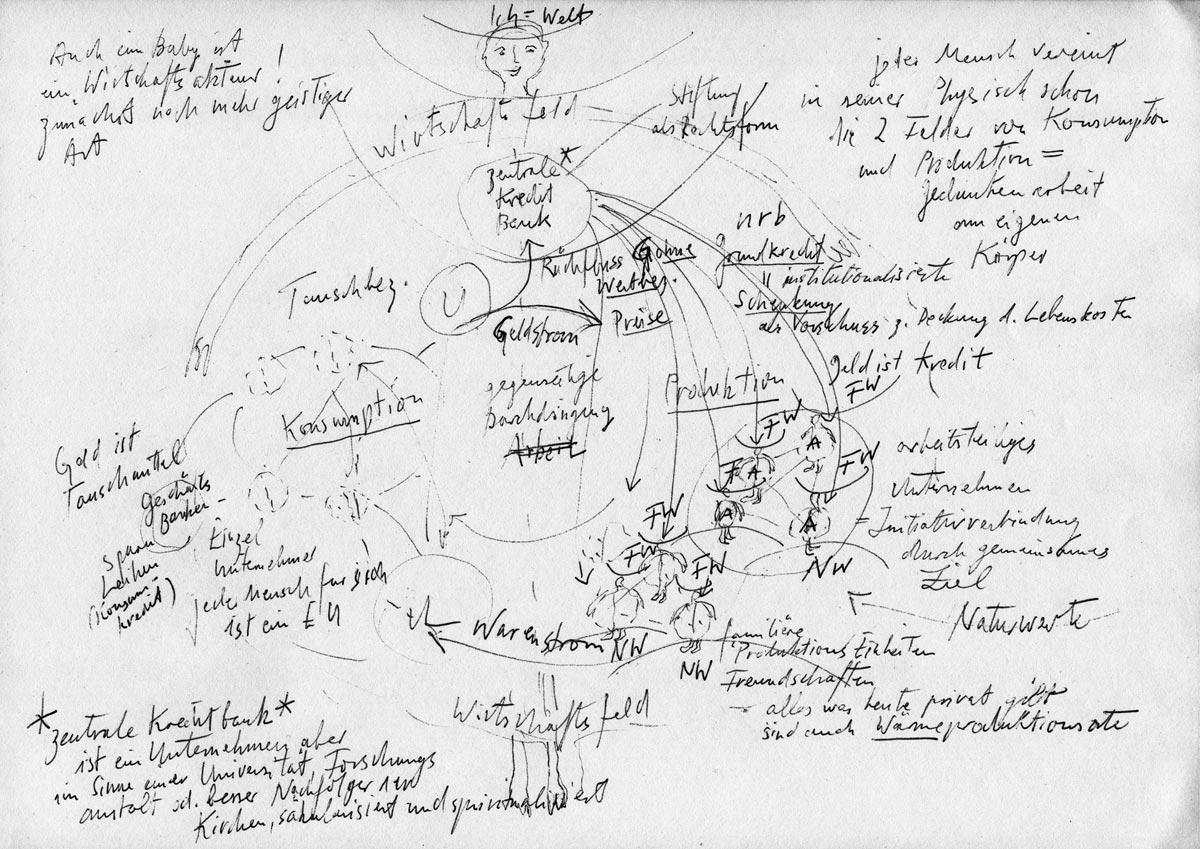

Genauso schöpft auch die Bank – meist eine Zentralbank – in einem Rechtsakt das Geld aus dem Nichts. Durch einen simplen Buchungstrick erblickt das Geld in Form eines Schuld-Kreditpaares das Licht der Welt. Die Schuld verbleibt in den Büchern der Bank. Der Kredit aber zieht als Berechtigungsschein in die Welt hinaus und sucht sich fähige Menschen, die mit seiner Vermittlung etwas Neues schaffen wollen, nach dem ein Bedürfnis besteht. So gelangt das Geld in Umlauf.

Im Umlauf aber ändert das Geld offenbar sein Gesicht, es ist nun nicht mehr länger Kredit- sondern Tauschgeld. Als solches berechtigt es zu einem Tauschgeschäft: Der eine darf was damit kaufen, der andere will dafür was verkaufen, und so kommen beide – hoffentlich zum gegenseitigen Vorteil – ins Geschäft… Letztlich aber sendet das Tauschgeld immer auch ein Signal in den Wirtschaftskreislauf zurück, das Gekaufte wieder nachproduzieren zu lassen. Nur so können sich durch seine Vermittlung Nachfrage und Angebot im sozialen, arbeitsteiligen Zusammenhang finden, können über die Preisgestaltung sinnvoll geregelt und aufeinander abgestimmt werden. Auf der einen Seite ermöglicht uns also das Geld, unsere Bedürfnisse als Konsumenten im gegenseitigen Tausch zu stillen, und auf der anderen Seite, unsere Fähigkeiten als Produzenten zu entwickeln und in Bezug auf die Bedürfnisse der anderen in einem produktiven Prozess umzusetzen.

Was lag da also nach einer solchen Entdeckung näher, als einfach die Seite zu wechseln und Banker zu werden? Warum immer als bedürftiger Künstler dem Geld hinterherrennen für die eigenen „nichtigen“ Projekte, statt einfach bankermäßig Geld zu schöpfen, zu verteilen und anderen damit zu ermöglichen, ebenfalls möglichst viel „positives Nichts“ zu schaffen?

Banker sein kann jeder. Denn wenn beides, Kunst und Geld, als „positives Nichts“ aus einem Nichts geschöpft werden, dann müssen sie doch etwas sehr Wesensverwandtes, wenn nicht sogar das Gleiche sein, insofern sie nämlich beide jeweils auf unsere kreativen Fähigkeiten verweisen, auf unser schöpferisches Potential: Geld als Kredit ermöglicht die Ausbildung und Realisierung von Fähigkeiten. Als Tauschgeld verbindet es uns und schafft den Ausgleich zwischen Abhängigkeit und Bedürftigkeit auf der einen Seite und Kreativität und Produktivität auf der anderen. Und Kunst ist das Ergebnis, oder genauer der Prozess des Kreierens und Schöpfens selbst. Fähigkeiten und Potential hat aber jeder von uns, fehlt meistens nur das Geld. Warum also den Geldschöpfungs- und Geldbeziehungsprozess nicht selbst zur Kunst machen?

So entstand die Idee zum Kreditprojekt. Zwischen 2006 und 2012 zog ich als mobile Kreditbank mit dem KREDITkoffer durch die Welt, immer auf der Suche nach einem neuen Kreditnehmer. Das war nicht immer ganz einfach, nicht jeder wollte diesen Kredit haben, denn dafür musste man u.a. auch Verantwortung übernehmen (womit ich sie selber – für eine zeitlang zumindest – los war)! Aber es hat sich schließlich immer noch jemand gefunden, und so sind in sechs Jahren insgesamt sieben Kettenfilme an den verschiedensten Orten entstanden.

Allerdings: Innerhalb der heutigen Gesetzeslage ist es mir – auch mit aller gegebenen künstlerischen Freiheit – nicht möglich, einfach als meine eigene Kreditbank Geld zu schöpfen. Wie also kam ich zu dem KREDITkoffer, Camcorder, Stativ und allem anderen? Wie hielt ich mich die Jahre über Wasser, reiste zu meinen Kreditnehmern, spendierte uns Essen, schlief unter einem Dach in einem Bett, ohne in der Fußgängerzone betteln zu müssen?

Das führt uns zu einer anderen wichtigen und allerletzten Frage:

Was geschieht denn eigentlich mit der Schuld in den Büchern der Bank? Wie findet das Geld zurück an den Anfang seines Kreislaufs? Wie kann die Schuld so getilgt werden, dass das Geld damit wieder ins Nichts verschwindet?

Wer einen Kredit aufgenommen hat, muss ihn zurückzahlen, klar, in aller Regel mit Zinsen und Zinseszinsen noch dazu. Aber wird damit auch wirklich das aus dem Nichts geschöpfte Geld wieder „neutralisiert“? Schließt sich da der Kreislauf? Wie verfahren wir mit dieser Frage in unserem heutigen Wirtschaftssystem genau?

Als Künstler weiß ich, dass nur da neue Form entstehen kann, wo alte vernichtet wird. In jedem kreativen Prozess muss etwas zurück ins Chaos geführt werden, damit daraus wieder eine neue Form entstehen kann. Wie also vollzieht sich diese offenbar notwendige dritte Transformation im Falle des Kredit- und Tauschgeldes zurück zu seinem Ursprung, der im Schöpfungsakt aus dem Nichts, den die Bank vollzog, begonnen hat?

Es scheint, dass wir für diese zentrale Frage bis heute nicht wirklich eine befriedigende Lösung auf gesellschaftlicher Ebene gefunden haben. Viel Geld wird in der Tat vernichtet durch Kriege, Spekulation, jede Form von künstlich erzeugter Knappheit, umweltzerstörende Technik wie z.B. Atomkraft, Fahrten zum Mond und Mars usw. Aber geht das offenbar notwendige „Neutralisieren“ von einmal geschöpftem Geld nicht auch auf produktive Weise? Muss es immer auch gleich unsere Lebensgrundlagen mit ins Chaos und Zerstörung reißen?

David Graeber ist in seinem grandiosen Buch Schulden. Die ersten 5000 Jahre dieser Frage ebenfalls nachgegangen und kommt zu verblüffenden und grundlegenden Einsichten.

Auch seine Antwort lautet: Nein. Denn wir haben ja noch das Schenken! Graeber verweist in diesem Zusammenhang z.B. auf den im jüdischen Glauben verankerten Brauch, alle sieben Jahre sämtliche Schulden in einer Gesellschaft zu erlassen (Sabbatjahr). Stellt aber nicht jede Form von privater oder vor allem auch „institutionalisierter“ Schenkung eine Art von Neutralisationsakt dar, bei dem auf der einen Seite das verschenkte Geld aus seiner ursprünglichen Zwangsbeziehung zur Schuld erlöst, also neutralisiert wird, und auf der anderen Seite der Beschenkte damit zugleich befähigt wird, in völliger Freiheit etwas Neues schaffen zu können?

So wie jeder Banker aber das Kreditgeld, das er schöpft und verteilt, selber gar nicht besitzt sondern lediglich treuhänderisch verwaltet, genauso konnte auch ich mit dem KREDITkoffer nur das weitergeben, was ich selber nicht besitze sondern in irgendeiner Form von anderen geschenkt bekommen habe: Ohne freies Schenken kein freies Weiterschenken, ohne freie Förderung keine kreativen Prozesse, ohne Vertrauen in ein positives Nichts keine freie Entwicklung…

(Sämtliches auf dieser Webseite publizierte Material steht deshalb auch unter einer Creativ Commons Lizenz und ist für jeden frei zugänglich und verwendbar).

Am Gelingen dieses Projektes hatten denn auch so viele Leute direkten Anteil mit materiellen und auch immateriellen Zuwendungen, dass ihnen auf einer eigenen Seite ganz herzlich gedankt sei!